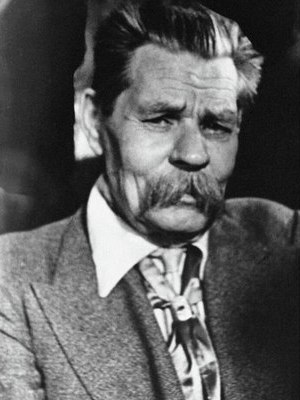

Ворошилов Климент Ефремович (1881—1969), советский государственный, политический и военный деятель, один из первых Маршалов Советского Союза (1935), дважды Герой Советского Союза (1956, 1968), Герой Социалистического Труда (1960). Родился в селе Верхнее Екатеринославской губернии (ныне территория г. Лисичанска), в семье рабочего. В 1896—1904 годах (с 15 лет) работал слесарем. В 1903 году вступил в РСДРП. В 1905—1917 годах вел подпольную деятельность, не раз был арестован, находился в заключении и в ссылке. В Гражданскую войну занимался формированием частей Красной Армии, командовал рядом армий, а также участвовал в обороне Царицына, где познакомился и близко работал с И. В. Сталиным.

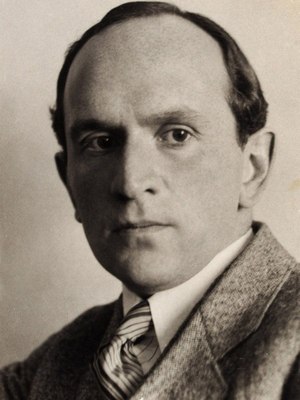

Бёрджесс Эрнст Уотсон (1886—1966), американский социолог, один из основателей Чикагской школы социологии. Без малого 95 лет назад приезжал в Болшевскую трудовую коммуну. Бёрджесс учился и преподавал в Чикагском университете. В 1921 году вместе с социологом Робертом Парком работал над написании учебника «Введение в науку социологии». Ученый провел большую работу по изучению городской среды, разработав прикладной вариант социально-экологической теории для исследования города. Он описал механизм формирования социально неоднородных районов в процессе роста города и так называемых «локальных сообществ».

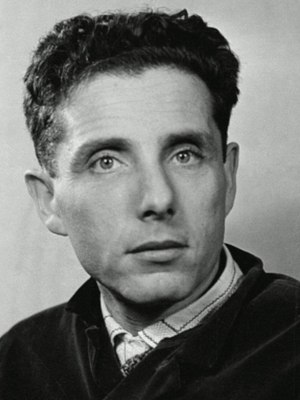

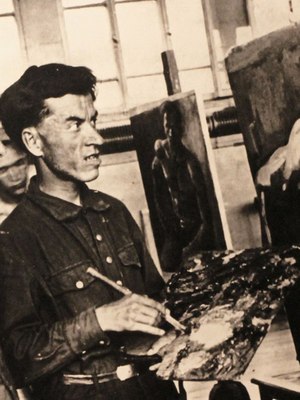

Гольцев Пимен Семёнович (1910–1960), художник-живописец, график. Родился в деревне Глазово (ныне Сухиничский район Калужской области). Окончил рабочий факультет Ленинградского высшего художественно-технического института (1927–1931), Институт живописи, скульптуры и архитектуры (1934–1938). В 1930-е годы (предположительно в 1932–1934-е) коммунар Болшевской трудовой коммуны. Принимал участие в художественном оформлении интерьеров учебного комбината (ныне выявленный объект культурного наследия), на базе которого с коммунарами проводилась широкая просветительская работа: общеобразовательные и технические занятия, лекции от Московского Дома учёных, деятелей искусств и литературы.

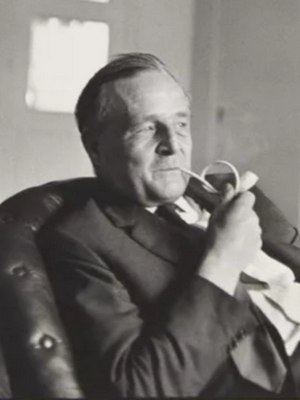

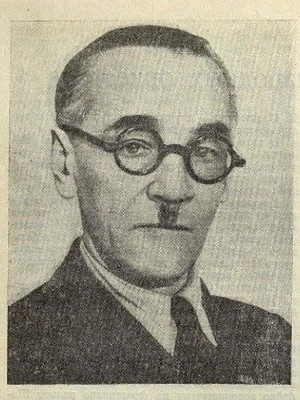

Лангман Аркадий Яковлевич (1886—1968), архитектор, автор проекта здания Совета Труда и Обороны (ныне в здании располагается Госдума РФ), проекта посёлка Болшевской трудовой коммуны (совместно с Л. З. Чериковером) и отдельных его зданий, в т.ч. памятника регионального значения – т. н. Дома Стройбюро. В 1904–1911 годах А. Я. Лангман учился на архитектурном отделении Высшего политехнического института в Вене. В 1911 году переехал в Санкт-Петербург, где в течение двух лет работал в различных проектных конторах. В 1922 году архитектор приехал в Москву для участия в строительстве Каширской ГРЭС. После завершения строительства станции работал в обществе «Стандартстрой», где занимался разработкой стандартных деревянных конструкций для сооружения типовых жилых домов, школ, больниц.

Бубрик Самуил Давидович (1899— 1965), режиссёр документальных фильмов, в т.ч. фильма "Возвращенная жизнь" (1935) о Болшевской трудовой коммуне. В 1928–1929 годах С. Д. Бубрик учился в Государственном техникуме кинематографии в режиссёрской мастерской Сергея Эйзенштейна. По окончании техникума работал монтажёром кинохроники на кинофабрике «Культурфильм». С 1931 года — режиссёр «Союзкинохроники» (в 1932–1935 годах — режиссёр кинопоезда). Бригада «Союзкинохроники» снимала и фильм о коммуне. Операторы запечатлели работу коммунаров на фабриках по изготовлению спортивного инвентаря, подготовку к празднованию 10-летия коммуны и праздничный парад на стадионе (ныне «Металлист»).

Лидин Владимир Германович (1894–1979), писатель и библиофил. Один из создателей легенды о посмертной судьбе Н. В. Гоголя. В начале 1930-х В. Г. Лидин приезжал в Болшевскую коммуну, что подтверждается фотографией из собрания Музейного объединения «Музеи наукограда Королёв», на которой писатель запечатлён с одним из коммунаров на фоне фабрики-кухни (ул. Дзержинского, 29)* В. Г. Лидин родился в московской купеческой семье. Учился в Лазаревском институте восточных языков и на юридическом факультете Московского университета. В студенческие годы (с 1908) начал публиковать рассказы. Первый сборник вышел в 1916 году. Во время Гражданской войны воевал в Красной Армии, был на разных фронтах, в том числе в Сибири.

Михаэлис Карин (1872—1950), датская журналистка и писательница, наиболее известная своими романами, рассказами и детскими книгами. В мае 1934 года приезжала в Болшевскую коммуну. За 50 лет Карин Михаэлис написала более 50 книг на датском, немецком и английском языках. Её произведения были переведены на более чем 20 языков. Самый известный роман Михаэлис «Опасный возраст» (другие варианты перевода на русский язык — «Женщина в опасном возрасте», «Опасный возраст женщины»), опубликованный в 1910 году и представляющий собой исповедь героини на страницах её дневника и в письмах к двум своим приятельницам, стал «новым словом» в европейской литературе, посвященной женщинам.

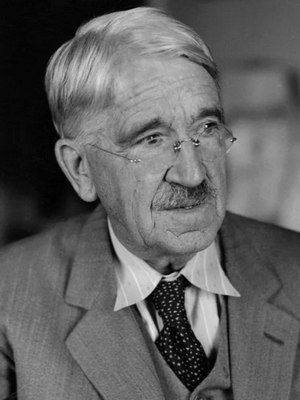

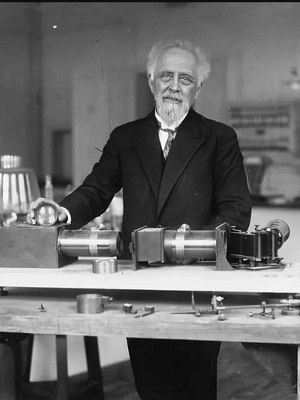

Дьюи Джон (1859— 1952), американский философ и педагог, оказавший огромное влияние на американскую философскую и общественную мысль XX века. Автор более 30 книг и 900 научных статей по философии, социологии, педагогике и другим дисциплинам. В 1927 году приезжал в Болшевскую трудовую коммуну.

Джон Дьюи окончил Вермонтский университет (1879). Был профессором Мичиганского, Чикагского и Колумбийского университетов (1904–1930). В 1919 году стал одним из основателей Новой школы социальных исследований в Нью-Йорке. Стоял во главе «Лиги независимого политического действия».

Дьюи разработал педагогическую концепцию прогрессирующего образования, оказавшую большое влияние на современную педагогическую мысль.

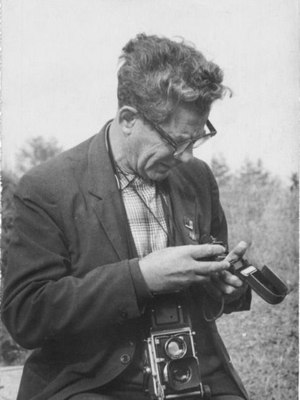

Фридлянд Семён Осипович (1905—1964), фотограф и журналист. Автор многих снимков, на которых запечатлена Болшевская трудовая коммуна (общественные, фабричные и жилые здания, стадион, производственные процессы, бытовые сюжеты и др.). В 1922 году Семён Фридлянд окончил семилетнюю школу. С 1925 года работал в журнале «Огонёк» — сначала помощником фоторепортёра, а затем фотокорреспондентом. В 1930 году перешёл в фотоагентство «Унион» (впоследствии «Союзфото»), где работал до 1932 года фоторепортёром, редактором и заведующим массовым отделом. В 1932 году окончил операторский факультет Государственного института кинематографии и начал работать в журнале «СССР на стройке» (а с 1933 года — ещё и фотокорреспондентом газеты «Правда»).

Садуль Жорж (1904–1967), историк, теоретик и критик кино, один из пионеров киноведения во Франции.

В августе 1932 года в составе делегации Ж. Садуль посетил Болшевскую трудовую коммуну и оставил запись в книге почётных гостей:

«Группа из восьми французских преподавателей заявляет о своём восторге в связи с посещением Болшевской коммуны.

В то время, как во Франции рецидивистов ссылают на каторгу, – в СССР их перевоспитывают и возвращают в лоно общества.

Болшевская коммуна является, по нашему мнению, одним из самых прекрасных достижений Советского Союза, как с точки зрения моральной, так и с точки зрения социальной».

Жорж Садуль руководил фильмотекой Франции. Также он ввёл в оборот термин «поэтический реализм».

В 1946 году была опубликована книга Садуля «Всеобщая история кино», которая стала вехой в развитии киноведения.

В 1968 году во Франции учреждена кинопремия им. Садуля.

Зайцев Василий Герасимович (1908–1941), один из первых коммунаров Болшевской трудовой коммуны, заведующий голубиной станцией, участник Великой Отечественной войны. Родился в городе Рязани. С раннего возраста беспризорничал, за правонарушения имел приводы в милицию. Осенью 1924 года, в 16-летнем возрасте, оказался в рядах первых воспитанников организованной на территории бывшей усадьбы Костино коммуны ОГПУ. Здесь он всерьёз увлёкся разведением голубей, что стало его профессиональной деятельностью. Питомцы Василия Зайцева закупались на Дальний Восток пограничными частями Красной Армии (где голубей использовали в качестве связистов) и Всесоюзным научно-исследовательским институтом животноводства (с которым у коммуны был заключён договор).

Андерсен-Нексё Мартин (1869—1954), датский писатель и общественный деятель, один из основателей Коммунистической партии Дании. Родился в Копенгагене в семье рабочего. В 1877 году вместе с родными переехал в город Нексё, название которого впоследствии стало псевдонимом писателя. С 1893 года начал литературную деятельность. В 1898 году вышел первый сборник рассказов «Тени», в 1903 году – сборник очерков и рассказов «Солнечные дни» (в основу книги легли впечатления от путешествия по Южной Европе, которое в середине 1890-х Нексё предпринял для излечения от туберкулёза).

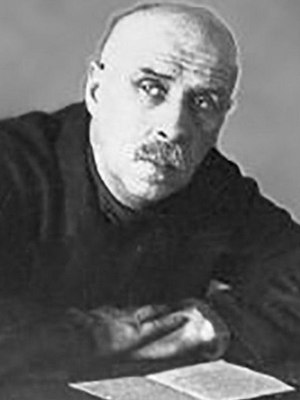

Горький Максим (Алексей Максимович Пешков, Алексей Максимович Горький, 1868—1936), прозаик, поэт, драматург, журналист, общественный деятель и публицист; «культурный шеф» Болшевской трудовой коммуны. Впервые оказавшись в коммуне в 1928 году, Горький до конца жизни не порывал связи с ней: приезжал сам и привлекал в Болшево талантливую молодёжь и педагогов, дарил коммунарам книги (передал в библиотечное собрание не менее 1,5 тысяч томов), редактировал альманах бывших правонарушителей «Вчера и сегодня» (1931) и книги о Болшевской трудкоммуне, совместно с М. С. Погребинским работал над сценарием фильма «Преступники».

Бор Нильс Хенрик Давид (1885–1962), датский физик, один из создателей ядерной физики, лауреат Нобелевской премии (1922). Будущий ученый появился на свет в городе Копенгагене в семье профессора физиологии, где было 6 детей. В школе Нильс преуспевал почти по всем предметам, особенно по физике и математике. В 1903 году Нильс стал студентом университета в Копенгагене, где изучал физику, астрономию, математику и химию. В 21 год Бор написал первую научную работу, за которую получил золотую медаль Датского королевского общества.

Ипполитов Василий Афанасьевич (1892–1957), спортсмен, чемпион России (1911), Европы (1913), СССР (1923), серебряный призёр чемпионатов мира (1913–1914), бронзовый призёр РСФСР (1922) в многоборье по конькобежному спорту, чемпион СССР по велосипедному спорту (1923), заслуженный мастер спорта (1938) и тренер. В начале 1930-х годов В. А. Ипполитов поступил на работу в Болшевскую коммуну консультантом по производству беговых (норвежских) коньков... И вскоре молодые конькобежцы страны получили хорошие и дешёвые беговые коньки.

Нобиле Умберто (1885–1978), итальянский дирижаблестроитель, исследователь Арктики, генерал (1926). В 1932–1936 годах Нобиле работал в СССР, где руководил разработкой и постройкой дирижаблей (на территории современного города Долгопрудный), а также обучал пилотированию студентов Дирижаблестроительного института (в Долгопрудном именем Умберто Нобиле назван бульвар). В 1939–1942 годах работал в США, а затем, в 1942–1945 годах – в Испании. По возвращению в Италию занялся преподавательской деятельностью, написанием книг (в т.ч. об арктических экспедициях) и мемуаров.

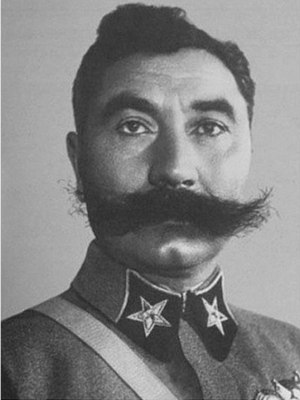

Будённый Семён Михайлович (1883—1973), советский полководец, легендарный командир Первой конной армией РККА в годы Гражданской войны, один из первых Маршалов Советского Союза (1935), трижды Герой Советского Союза (1958, 1963, 1968), кавалер восьми орденов Ленина, полный кавалер Георгиевского креста и Георгиевской медали всех степеней. Во время Великой Отечественной войны Будённый командовал группой войск армии резерва Ставки (июнь 1941), войсками Юго-Западного направления (июль—сентябрь 1941 года), Резервным фронтом (сентябрь—октябрь 1941 года). В 1943—1953 годах С. М. Будённый командовал кавалерией Красной (с 1946 Советской) Армии. В 1947—1953 годах был заместителем министра сельского хозяйства СССР по коневодству.

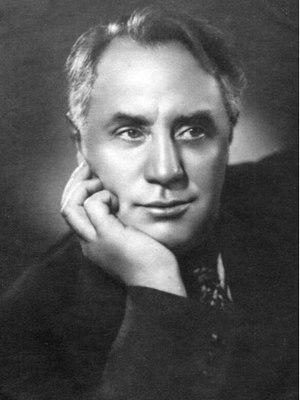

Жаров Михаил Иванович (1899—1981), актёр театра и кино, постановщик ряда спектаклей и режиссёр фильмов «Беспокойное хозяйство» (1946), «Анискин и Фантомас» (1973; совместно с В. Н. Ивановым и В. А. Рапопортом), «И снова Анискин» (1978; совместно с В. Н. Ивановым), народный артист СССР. Современные зрители помнят М. И. Жарова больше по последним его работам – роли сельского участкового милиционера Фёдора Ивановича… Однако до Анискина актёр прошёл длинный творческий путь: начал играть ещё в немом кино (дебютом стал образ опричника в фильме 1915 года «Царь Иван Васильевич Грозный»). Двадцатая же по счёту работа стала для Жарова дебютом в звуковом кино. Речь идёт о роли Фомки Жигана в фильме «Путёвка в жизнь».

Струнников Сергей Николаевич (1907–1944), фотограф, мастер репортажа и фотопортрета. Родился в Херсоне в семье художника Николая Ивановича Струнникова, ученика И. Е. Репина. Окончил операторское отделение Государственного техникума фотографии. Работал помощником оператора на студии «Межрабпомфильм» в съёмочной группе В. И. Пудовкина. В 1931 году Сергей Струнников побывал в Болшевской трудовой коммуне и ее окрестностях, сделал ряд снимков, запечатлевших быт воспитанников, жилые и производственные здания, реку Клязьму и станцию Болшево. Также корреспондент снял встречу английского драматурга Бернарда Шоу с коммунарами.

Железнов Павел Ильич (1907–1987), поэт, переводчик, в конце 1920-х коммунар Болшевской трудовой коммуны, участник Великой Отечественной войны. С детства, будучи беспризорником, начал писать стихи. В 1926 году был задержан в одной из московских ночлежек. Милиционер, проводивший задержание, поспособствовал тому, чтобы Железнов стал членом литкружка «Вагранка» под руководством Ф. В. Гладкова. В 1928 году состоялась первая публикация Железнова в журнале «Друг детей». В конце 1920-х молодой поэт проживал в Болшевской коммуне.

Шкурдалов Евгений Викторович (1921–2000), полковник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Также награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны, Александра Невского. Родился в городе Невель (ныне Псковская область) в семье рабочего. Окончил среднюю школу в городе Козлове (ныне Мичуринск) Тамбовской области. Оказавшись в Москве, стал беспризорником, затем попал в детский дом, откуда был переведен в Болшевскую коммуну.

Баталов Николай Петрович (1899–1937), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1933), исполнитель роли начальника коммуны Николая Сергеева в фильме «Путёвка в жизнь» (1931), в основу сценария которого была положена история организации первой Трудовой коммуны ОГПУ (Болшевской коммуны).

Агапкин Василий Иванович (1884–1964), военный дирижёр и композитор, автор легендарного марша «Прощание славянки» (1912). С 1928 года, в течение нескольких лет В. И. Агапкин руководил духовым оркестром Болшевской коммуны. Этому посвящена отдельная глава в книге В. Соколова «Прощание славянки: жизнь и творчество В. И. Агапкина – автора популярного марша», вышедшей в издательстве «Советский композитор» в 1987 году. Глава так и называется – «Болшевская коммуна».

Перрен Жан Батист (1870–1942), французский физик, лауреат Нобелевской премии (1926). В мае 1934 года учёный в составе французской делегации посетил Болшевскую коммуну. Известно, что Жан Перрен заходил в общежития и учебный комбинат, в медсанчасть и на фабрику-кухню (ныне здания входят в Архитектурный ансамбль Болшевской коммуны), а также побывал в производственных корпусах (ныне головное предприятие Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»).

Андреева Мария Фёдоровна (1868 –1953), актриса, общественный и политический деятель, в 1904–1921 годах гражданская жена Максима Горького. На протяжении 18 лет, с осени 1931-го по 1948 годы, М. Ф. Андреева возглавляла Московский дом учёных (современный адрес ул. Пречистенка, 16), который в 1931-1938 годах вёл большую работу в Болшевской трудовой коммуне.

Посельский Иосиф Михайлович (1899–1970), советский режиссёр документального и научно-популярного кино, лауреат трёх Сталинских премий (1941, 1946, 1952). Весной 1936 года И. М. Посельский снимал сюжет о поездке музыкальных коллективов Болшевской трудовой коммуны в Москву, в Театр народного творчества, для выступления в концертной программе «Перековка».

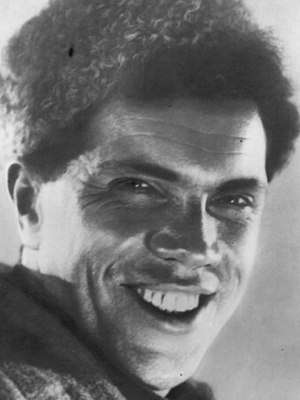

Джагофаров Михаил Гарифович (1913--1944), артист театра и кино, участник Великой Отечественной войны. В подростковом возрасте Михаил исполнил роль Николая Реброва (Кольки Свиста) в первом советском звуковом художественном фильме «Путёвка в жизнь» (1931), съёмки которого проходили на территории Болшевской коммуны и её окрестностей в апреле-мае 1930 года.

Маслов Василий Николаевич (1905–1938), художник, коммунар Болшевской трудовой коммуны. Родился на Урале, в посёлке Верхняя Синячиха Пермской губернии (ныне муниципальное образование Алапаевское, Свердловская область) в многодетной семье. После смерти матери ушёл из дома, зарабатывал на жизнь рисованием пейзажей и портретов. В конце 1920-х годов при поддержке и участии А. М. Горького и А. В. Луначарского, которые увидели в молодом человеке настоящее дарование, оказался в Болшевской трудовой коммуне – уникальном исправительно-воспитательном учреждении, где молодые правонарушители и малолетние беспризорники через труд приобщались к нормальной жизни.

Чагадаев Александр Сергеевич (1889–1949), музыкант, много и плодотворно работавший в области пропаганды и развития массовых народно-инструментальных жанров, ученик и сподвижник В. В. Андреева, автор сборников пьес для народных оркестров, учебного пособия по игре на домре (совместно с А. Илюхиным), а также биографического очерка о В. В. Андрееве. Ровно сто лет назад, в начале марта 1925 года А. С. Чагадаев начинал свою работу в Болшевской трудовой коммуне.

Васильев-Буглай Дмитрий Степанович (1888–1956), композитор и дирижёр, мастер хоровой музыки, собиратель народных песен (собрал свыше 500 народных песен), один из первых авторов советской песни (в т. ч. широко известной песни «Проводы»), заслуженный деятель искусств РСФСР (1947), лауреат Сталинской премии (1951). В конце1920-х -- начале 1930-х годов Д. С. Васильев-Буглай руководил хором Болшевской коммуны (Трудовой коммуны ОГПУ N 1).

Альперт Макс Владимирович (1899—1980), фотограф, заслуженный работник культуры РСФСР (1966), один из представителей блестящей плеяды советских фотомастеров 1920-1930-х годов, посещавших коммуну. В начале лета 1927 года Макс Альперт приезжал в Болшево по заданию редакции «Рабочей газеты». Часть снимков, сделанных фотографом, иллюстрируют очерк Г. Гусакова «Питомцы ОГПУ», опубликованный 12 июня (N 24) 1927 года в журнале «Экран» (приложение «Рабочей газеты»).

Медведев Николай Сергеевич (1915–1976), спортсмен-универсал (хоккей с мячом, хоккей с шайбой, футбол), заслуженный мастер спорта (1948). Чемпион (1951, 1952) и вице-чемпион (1936, 1954) СССР, обладатель Кубка СССР (1938, 1940, 1941, 1947, 1951, 1952, 1953, 1954) по хоккею с мячом; чемпион (1947), серебряный (1950) и бронзовый (1948, 1949) призёр Чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Свой спортивный путь Николай Медведев начал в 1932 году на стадионе Трудкоммуны (ныне «Металлист»), где занимался футболом и хоккеем. В 1936 году с командой Трудкоммуны стал вторым призёром первого чемпионата СССР. В 1937 году получил приглашение в московское «Динамо», где на протяжении многих лет был ведущим игроком.